獲先進個人表彰的深圳市第三人民醫院黨委書記、院長劉磊:

“這份榮譽屬于深圳!”

見圳客戶端·深圳新聞網2020年9月9日訊(深圳特區報記者 戴曉蓉 通訊員 深三院)8個月來,面對“人類從未面對過的新冠病毒”,深圳市第三人民醫院黨委書記、院長劉磊帶領著他的醫護隊伍,進行了一場艱苦異常、“只能勝利,不許失敗”的決戰。深圳是全國流動人口最多的城市,也是新冠疫情防控的重點城市,深圳市第三人民醫院是深圳市新冠肺炎確診患者唯一定點收治醫院。從1月初戰疫打響起,作為院長的劉磊就一直堅守在抗疫的最前線,這里是他的崗位,也是他的“戰場”。

獲評全國抗疫個人先進后,劉磊表示,榮譽不只屬于個人,榮譽屬于深圳,屬于所有抗疫工作者。“新冠肺炎疫情發生后,在黨的領導下,全國人民團結一致,跟包括醫護人員在內的全國所有抗疫工作者一道,共克時艱,迎來了中國抗疫的偉大成果。作為深圳抗疫工作者中的一員,我非常自豪!”

接診深圳首例新冠肺炎病人拉響“警報”

1月11日凌晨1時許,一對夫妻被送到深圳市三醫院。檢查顯示,病人體溫高于38℃,肺部有影像學改變,淋巴細胞減少,血小板減少,C反應蛋白和乳酸脫氫酶水平升高。此前,夫妻倆曾去武漢探親。

“這是一對高危病例!”劉磊敏感的神經驟然緊繃。雖然當時國家衛健委還沒有明確發布新冠病毒存在人傳人的信息,但作為國家感染性疾病臨床醫學研究中心的主帥,他有著“天然”職業敏感和警覺。市三醫院馬上啟動了對這兩個病人的病毒檢測。

1月14日凌晨,深圳市三院研究所根據病毒基因序列自主合成引物和探針檢測新冠病毒,對病例中的丈夫進行核酸檢測,結果為陽性;隨后,深圳市疾控、廣東省疾控的檢測結果亦為陽性;1月18日,首例患者標本送至中國疾控中心進行病毒核酸復核檢測,結果為陽性;1月19日,國家衛生健康委確認廣東省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。廣東新冠肺炎防控拉響了第一聲警報。

一天只睡3小時的戰疫“鐵人”

疫情初起,情況嚴峻。病人一批批送進來,最多時一天有60個新增病例,其中還有大量的重癥、危重癥患者,救治工作承受著巨大的壓力。從1月中旬起,劉磊帶領全院1300多名醫護人員最先投入抗擊疫情的第一線。他每天駐守醫院,最忙的時候一天只能睡3-4個小時。

每天,只要沒有安排外出會議,劉磊一定準時會出現在上午10點半隔離病區的“大查房”中。“每天去病房有兩層原因。一是去看看病人救治的情況,參與討論和會診,這是我作為深圳市新冠肺炎救治醫療組組長的本職工作。二是作為院長,越是危急的時刻,越要身先士卒,院長每天都在一線,對士氣是鼓舞,對醫護人員是一個帶動。”

在劉磊的帶領下,深圳市三醫院的患者救治工作迅速站穩腳跟,節節推進,很快扭轉了初期的嚴峻形勢。到3月下旬,僅僅兩個多月,便實現了重癥、危重癥“雙清零”,在院病人迅速減少。

集中科研“火力”攻關新冠病毒

攻克新冠,必須臨床和科研“兩條腿走路”,劉磊深諳其中道理。戰疫一開始,他便提前布局,組織醫院研究人員及高校院所,積極開展科研合作攻關。

深圳市三院研究團隊率先從部分確診患者糞便中檢測出2019-nCoV核酸陽性,提示了病毒糞口傳播的可能性;由該院發起的法匹拉韋治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗,有效論證了法匹拉韋的安全有效性;該院和南方科技大學聯合,全球首次在冷凍電鏡下描繪了滅活新冠病毒的真實形貌;5月19日,由該院參與的中國科研團隊在世界頂級科研學術期刊《科學》發表論文,提出兩種可有效阻斷新冠病毒感染的人源單克隆抗體,這兩種抗體具有進一步被開發成治療新冠病毒感染藥物的潛力……

“每當看到新的研究成果,我都會很興奮!”劉磊告訴記者,這意味著在新冠肺炎的防控救治上又有了新的可能性。這種對于科研攻關的緊迫感,推動著他帶領深圳市三院在此次戰疫中,在科研領域交出了醒目的答卷。

獲先進個人表彰的深圳市第二人民醫院重癥急救醫學部主任馮永文:

ICU里的定海神針

見圳客戶端·深圳新聞網2020年9月9日訊(深圳特區報記者 戴曉蓉 通訊員 帥菲斐)一位已年滿64歲的醫者,當疫情來臨,義無反顧地走上一線。“因為那里有我的病人,只要病人需要,永遠義不容辭!”馮永文這樣說道。深圳新冠肺炎防控阻擊戰打響后,深圳市第二人民醫院重癥急救醫學部、重癥醫學科主任馮永文臨危受命,帶領著全市重癥醫學專家團隊,第一時間支援深圳新冠肺炎病人定點救治醫院深圳市第三人民醫院,為一個個重癥患者守住最后的“生命防線”。

大年初一“臨危受命”進駐隔離病區

大年三十晚上,正在過除夕的馮永文,接到來自深圳市衛健委主管領導的電話。新冠肺炎疫情來勢洶洶,市衛健委希望作為深圳重癥醫學權威專家的他“掛帥出征”,負責立即組建市重癥醫學專家隊伍,進駐抗疫一線。64歲的馮永文,毅然受命。

“大年初一到初四,全市重癥專家團陸續到位三院,團隊聚集了我市市級醫院和部分區級醫院里最富有經驗的重癥科醫生,構成了一個22人的重癥醫學團隊,全力保障確診危重病人的治療。”

救治重癥、危重癥病人,很大程度上要依靠ICU的各種硬件設備的支持。當時的市三醫院的ICU,硬件條件頗為緊張。面對艱難局面,“老帥”馮永文臨危不亂:他用了約2周時間臨時當了一回“室內設計師”,供氧不夠,就將10幾桶瓶裝氧臨時組合成一套中央供氧系統;電源負荷不夠,就增加了幾個UPS電源,保證供電穩定……全面升級完善后的ICU,為救治工作提供了硬件保證。

啃重癥救治這塊“最硬的骨頭”

重癥、危重癥病人的救治,是深圳阻擊新冠病毒戰疫的最重要的環節。在馮永文的帶領下,重癥專家團隊隔離病區夜以繼日地工作,一直在啃這塊“最硬的骨頭”。

危重病人的情況隨時可能變化,需要密切監管,馮永文經常每天從上午8點開始到病房查房,一直工作到深夜。“我們最高峰的時候,管理著40多位病人,馮主任熟悉所有病例的情況,每一個危重癥患者救治方案的確定,在專家討論會診后,都需要他最終拍板,事實上這個壓力是非常大的。他已經60多了,經常跟我們一起熬夜,沒有休過一天。”同為重癥醫學專家組成員的任迪醫生告訴記者,“他是我們ICU里的‘定海神針’。”

率先推出危重癥救治“深圳經驗”

ICU工作的特點,風險與難度并存。與危重病人近距離接觸,防護服外就是令人色變的病毒,稍有不慎即感染上身;與普通感染病人相比,重癥、危重癥患者病情重,變化快,基礎疾病多,需要有更全面的治療思路和一刻不松懈的管理。馮永文常對組里的年輕醫生說:“每一個關鍵節點的判斷,都可能關乎患者的生死,不能出錯。”

在與新冠病毒的較量中,以馮永文為首的深圳重癥專家團隊,摸索總結出了大量的臨床經驗和方法。3月,由專家組聯合撰寫的《深圳重癥(重型/危重型)新型冠狀病毒肺炎診療指引(共識版)》在《中華危重急救醫學》上發表。當中梳理了深圳專家們在治療深圳危重病例中獲得的諸多心得,包括“提前篩查出可能從輕癥轉為重癥、危重癥的病例,盡早介入,干預治療”等,為全國新冠肺炎危重病病人的治療,提供了寶貴的經驗。

獲先進個人表彰的深圳市公安局副局長、疫情防控辦主任馬鴻雁:

火線上的忠誠和堅守

見圳客戶端·深圳新聞網2020年9月9日訊(深圳特區報記者 張燕 通訊員 張奎)庚子新春,疫情肆虐,而深圳公安機關實現檢疫卡口確診病例漏查漏管“零發生”、重點防控目標失管失控“零發生”、公安監所在押人員感染“零發生”三個“零發生”的成績,并排查出全市89%輸入型確診患者,為全市抗疫了提供精準支撐,有力護航了深圳平安。

在這場庚子新春戰“疫”中,作為深圳市公安局副局長、疫情防控辦主任的馬鴻雁關鍵時刻勇于擔當,在市局黨委的堅強領導下,堅持以最高站位、最嚴要求、最強措施投入戰疫工作,聞令而動、以上率下,統籌推進防范境外輸入、社區小區防控、集中隔離點安全防護、重點場所部位管控、涉疫事件處置及案件打擊等重點治安工作,為我市疫情防控持續好轉、社會治安大局持續穩定作出了突出貢獻。

30多次深入疫情防控一線

全省啟動一級響應后,疫情防控工作不斷加強、要求不斷提高,馬鴻雁肩上的擔子更重了。她沉著應對,緊緊圍繞上級以及市局黨委決策部署,牢牢抓住疫情防控工作中心重點,率領市局防控辦全線推進疫情防控工作有效開展。

她牽頭組織起草市局應對疫情總體方案,參加160余場每日視頻調度會,組織編發各類專刊專報200余份。為統籌做好公安派出所社區防疫工作,她還帶領團隊制定了《深圳市公安局關于深入開展社區小區防疫工作的通知》和《派出所社區小區防疫工作指引》,指導基層全力配合落實“十九條”,督導全部社區小區實行圍合封閉管理,盡可能減少出入口,小區、城中村入口落實檢查登記,進出雙向檢測體溫,外來人員、車輛一律不得進入小區,筑起外防輸入、內防擴散的一道關鍵防線。

她還發揮黨員干部先鋒模范作用,在防控最吃緊階段,她連續三個月無休,幾乎每天工作到凌晨兩三點,30多次深入疫情防控第一線,組織發動全局黨員民警投身防控大局,組建628名機關民警組成的“黨員突擊隊”和237個處級警官帶隊的“一線戰斗小組”,全部下沉到49個卡口和1132個社區工作站,累計檢查658.6萬輛車、3247.1萬人,發現并轉送有發熱癥狀者1038人。

轉入常態化階段,她又組織起草了市局疫情常態化防控方案,制定清明期間社會面安保工作方案,全力投入治安領域的疫情防控與業務開展,在堅決打贏疫情防控阻擊戰的基礎上,有力維護社會大局穩定,確保社會面平穩有序。

盤活“前端后臺”,強化科技精準防控

“馬局業務能力非常強,其細致謹慎的判斷與雷厲風行的作風,在疫情防控工作中起到關鍵作用。”深圳市公安局指揮部秘書處副處長葉筱一還清楚記得馬鴻雁帶領大家快速處置“8·14”盒馬生鮮超市疫情一事。

疫情發生當晚,凌晨4點多,葉筱一就接到馬鴻雁工作電話,指示快速查找疫情源頭、傳播鏈條,整理出一張指向明確的工作框架圖。“馬局在深圳警務科技應用領域歷練多年,給我們指出了非常清晰的思路。”

很快,一張標注著傳染源、傳播鏈的工作框架圖誕生,為后續工作精準指明方向,對快速切斷傳播、控制疫情起到重要作用。8月28日,深圳召開新聞發布會,通報深圳疫情得到有效控制,社區傳播擴散風險基本消除。

戰勝疫情離不開科技支撐。疫情發生以來,為堅決阻斷疫情傳播鏈條,馬鴻雁帶領團隊匯聚衛健、疾控等多部門研判線索,織專業建模團隊,研發38個疫情風控預警模型,形成一份份具有針對性的分析報告,指導前端開展精準防控,賦能基層一線戰疫。據統計,深圳市公安局共找出密切接觸人員1.8萬余名,推送全市基層開展防疫工作,實現了“排查預警——落地核實——居家或集中隔離”的完整閉環,為阻斷疫情傳播擴散渠道發揮了重要作用。

“榮譽屬于全體公安干警”

9月8日上午,在全國抗擊疫情表彰大會上,馬鴻雁被授予“全國抗疫先進個人”榮譽稱號。在接受記者采訪時,馬鴻雁表示,榮譽的取得,是全體深圳市民和全體公安干警,以及廣大的社會力量共同戰斗的結果,感到非常榮幸,也非常激動。

“一切為了人民是我們黨的宗旨,也是我們公安民警中奉行的對黨忠誠的核心要義。”馬鴻雁說,對黨忠誠就是體現在工作的方方面面、點點滴滴,包括在實際的抗疫工作中、公安工作中,時刻踐行對黨忠誠,為人民服務。我們將繼續守護好我們深圳的城市安寧,繼續守護好深圳百姓的平安。

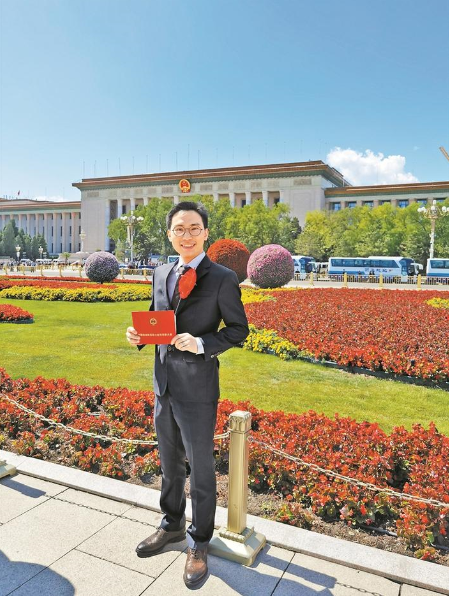

獲先進個人表彰的華大基因研發中心總監朱師達:

疫“緊”還鄉的新晉奶爸

見圳客戶端·深圳新聞網2020年9月9日訊(深圳特區報記者 聞坤)昨日,在北京人民大會堂舉行的全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上,華大基因研發中心總監、國內“火眼”實驗室總指揮朱師達獲評全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人。他在獲獎后表示,將在生命科學和生物科技陣線上繼續奮斗,全力打造中國科技硬核力量。

朱師達在華大基因是一個頭戴各種“光環”的男神級人物——2005年湖北省高考理科狀元、高考數學滿分、北大元培學院和生物科學專業才子。他為人謙遜,剛過而立之年就被華大委以重任,奔赴抗疫最前線。

武漢封城第三天,也是大年初一。闔家團圓的日子里,不能陪伴9個月大的雙胞胎女兒,隨身帶著一家四口照片的朱師達滿是愧疚。臨行前,看在眼里的妻子硬是忍住了擔心的淚水,只溫柔地叮囑他安心工作,注意防護,并給他加油打氣地說:“我們等著你凱旋。”

一到武漢,朱師達即被任命為華大前線總指揮。作為湖北人,這個時候能為家鄉作些貢獻,讓朱師達感覺渾身有使不完的勁兒。

他在微信里說:“一線同仁已奮戰多日,他們是最美堅守者。能和他們一起以華大之名辦抗病所需,逆行是前行。希望把掌聲和支持給前線,以激情和行動勉勵自己。”

紓臨床診斷之困,解社會恐慌之壓,破武漢封城之局,必須大幅提升檢測能力,早點確診病毒攜帶者。

“建設萬人級檢測實驗室。”武漢市委市政府和武漢華大迅速達成共識。在各方通力合作下,僅用5天時間,“火眼”實驗室主體施工即告完成。

朱師達說:“常規需要三個月,實際用五天建成實驗室,集中資源力量需要大量協調溝通,但各方都很支持,大家協作得很好。中間肯定有些困難,不過也都解決了。”

如今說起來云淡風輕,但其中的艱辛常人難以想象。那段時間,朱師達和同事們累了,就坐在椅子上小憩。餓了,就在實驗室外吃盒飯解決。

比起聊自己,他更樂意談論火眼實驗室。“火眼”實驗室,起名之初就是取“火眼金睛”的意向,希望實驗室能用它的“火眼金睛”識別病源。起這個名字,也希望“火眼”與“火神山”“雷神山”一起,組成堅強的抗疫堡壘,保百姓平安。

疫情防控最緊張時段,24小時響應成為“火眼”實驗室工作常態。每當夜深人靜別人都在休息時,“火眼”實驗室卻迎來最忙碌時刻。從樣本接收、滅活錄入系統、批量實驗到交付結果,平均六至七個小時完成上千例檢測。

“樣本通常集中在晚上送到,有時凌晨三四點鐘還有送樣。”朱師達說,“我們通宵達旦,早晨8點前交付清前一天所有送檢樣本的檢測結果。”

投入運行以來,武漢“火眼”實驗室已在湖北地區累計完成超過70萬人份樣本的檢測。

封城前的武漢,很多人想方設法往外跑。作為一名新晉奶爸,卻從深圳千里奔赴武漢,被問及此,朱師達講得很輕松:“作為湖北人,這個時候能為家鄉做些貢獻,足夠跟孩子吹一輩子牛了。”