?

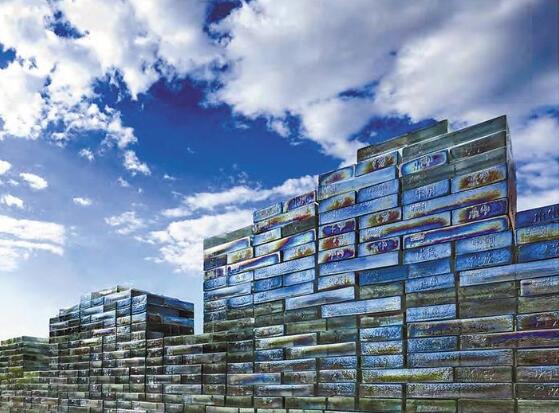

▲盛姍姍參加威尼斯雙年展作品《開放的長城》。(受訪者供圖)

?

?

▲盛姍姍在香港國際金融中心二期(IFC)的作品《舞動的絲帶》。 (受訪者供圖)

最大的藝術玻璃雕塑

盛珊珊出生于上海,父親是著名文學翻譯家草嬰。“我在上海的時候是學習國畫的,到了美國開始學習西方繪畫和理論。”盛姍姍告訴記者,她1982年赴美留學,在美國蒙荷利約克學院研究西方文化和西洋美術史,后考入美國麻州大學,取得藝術碩士學位。抽象表現主義加上與生俱來的中國傳統文化特征,使她的作品形成獨特的“盛氏風格”,在國際公共藝術領域能夠讓人一眼看出。

盛姍姍自1986年開始公共藝術實踐以來,一直注重將具有中國傳統意向的抽象繪畫作品融入到立體造型或空間當中。然而繪畫是平面的,如何讓它在空間中活躍起來?當盛姍姍接觸到藝術玻璃后,就有了新的思考。盛姍姍用電腦向記者展示了她過去30多年的公共藝術系列作品。其中,她在香港國際金融中心二期(IFC)的作品《舞動的絲帶》,是用138塊平板玻璃組成的懸掛式雕塑,有七層樓高,花了將近25天才完成安裝。據了解,懸掛式雕塑在所有公共藝術的作品類型中頗具挑戰性,稍有不慎就容易失敗。

對于盛姍姍而言,藝術玻璃能夠把她的繪畫轉化到空間中。并且這種材料最能表現她以色彩和抽象為主的繪畫語言,而鋼鐵、大理石或不銹鋼等材料難以做到這點。但是用玻璃來做大型的公共藝術作品,從制作工藝、運輸到安裝,難度都比較大。而能夠制作大型藝術作品所用玻璃的工作室,在全世界也屈指可數。《綻放》是在德國一家具有百年歷史的建筑藝術玻璃工作室制作完成,再空運到深圳龍崗的三館一城。其中,單是主體結構的搭建和安裝,就用了將近三個月。它可以說是全國乃至世界最大的永久性的藝術玻璃雕塑。

以公共藝術傳播傳統文化

難能可貴的是,盛姍姍還將竹、青銅器、書法等中國元素和抽象藝術的觀念相結合,用獨特的藝術語言,給予公眾對于傳統文化的信心。在她的創作中,公共藝術已經成為傳播傳統文化的重要手段。

最具代表性的是盛姍姍受邀參加2009年第53屆威尼斯雙年展的作品《開放的長城》,它長約22米,由2200多塊玻璃磚組成,對應中國長城存世的2200多年歷史,通身透出七彩光芒;《文字演變》描述了象形文字從原始的狀態到當代文字的演變;《舞動的絲帶》則以中國當代的絲帶舞為基礎,形成色彩與絲帶交織的造型,而這種造型代表了泛文化在公共建筑內的交融。此外,《生生不息的竹子》《華夏青銅時代系列》《算盤》等作品,都可以找到鮮明的中國傳統文化元素。

值得一提的是,作為一名旅美華人藝術家,盛姍姍還關注華人在美國的移民歷史,關照移民的生活狀態。她告訴記者:“一件公共藝術作品,可以從歷史和現在的角度來體現移民對故鄉的懷念。而中國傳統文化中的意象,不管華人走到哪里,都會保存在血液和記憶中。”(記者 劉娥)