張先堂應邀來深講敦煌。

一提到敦煌莫高窟,大家都覺得神秘遙遠。實際上,敦煌在古代位置極為重要,而莫高窟的藝術也并非曲高和寡,其中也有大量反映平民生活的內容。昨日,著名敦煌學家、敦煌研究院副院長張先堂應邀在深圳博物館進行了題為《敦煌莫高窟:絲綢之路上的文化藝術寶庫》的講座,為市民觀眾講述精湛的莫高窟藝術和珍貴的藏經洞文物。本次講座是第七屆深圳市沙頭角魚燈節系列活動的重要內容。

敦煌早就是佛教文化圣地

如今敦煌的位置看似偏遠、荒涼,但在古代的中國,長安是中心城市,也直接抬升了地處“絲綢之路”關鍵節點的敦煌的重要性。張先堂表示,自漢代以來兩千余年的歷史中,敦煌東接中原,西鄰西域(新疆),是中國通向中亞、南亞、西亞,以及歐洲、北非的“咽喉之地”,具有控扼東西交通的特殊地理位置,因此,它在古代中西交往史上具有非常重要的歷史地位,是中西商業貿易重要的中轉站,“打個比方,當時的敦煌就好比改革開放初期的深圳。”

張先堂介紹,1990年至1992年從敦煌漢代懸泉置遺址中出土的簡牘西漢《康居王使者冊》,記錄了中亞大國康居國(在今烏茲別克斯坦境內)的使者給酒泉太守寫信一事,說明在兩千多年前中亞各國就已與漢王朝有了友好交往。

敦煌不僅是商業貿易的中轉站,也是絲綢之路上中西文化交流、匯聚的樞紐與中心。隨著東漢以后佛教的東漸西傳,敦煌發展成為一個佛教文化圣地。同樣是在懸泉置遺址出土的東漢簡牘中,曾提到“浮屠里”這一地名。張先堂解釋說:“‘浮屠’是指佛教建筑物的塔,‘里’是指古代居民的基層管理組織。這枚簡牘說明可能早在東漢時期敦煌已接受了西域傳入的佛教。”

張大千究竟有沒有破壞壁畫

此后,經過從東漢到東晉十六國之間三百多年佛教文化的浸潤和積淀,敦煌誕生了佛教文化寶庫——莫高窟。莫高窟自前秦建元二年(公元366年)創建直至元代,歷經北涼、北魏、西魏、北周、隋代、唐代、五代、宋代、回鶻、西夏、元代10個時期,形成一個龐大的佛教石窟群,涵蓋了建筑、彩塑、壁畫等多方面藝術。張先堂感嘆,在世界歷史上,持續建設一兩百年的遺跡已經很少見了,而莫高窟的建設則延續了一千年,實在稱得上是一個文化奇跡。

而莫高窟的鼎盛時期則出現在唐代,張先堂介紹,唐代在莫高窟營造的洞窟現存236個,幾乎占現存有彩繪雕像的洞窟(492個)的一半 。唐代莫高窟石窟也是題材最豐富、色彩最華麗、技法最高超的。

上世紀40年代,著名畫家張大千曾來到莫高窟臨摹壁畫,發現表層壁畫破損處顯露出內層壁畫,于是便揭掉表層壁畫。他的這一行為數十年來引起巨大爭議,很多人認為他這是破壞文物。但在張先堂看來,張大千對于莫高窟是功大于過的,“敦煌壁畫最精美的當屬唐代所畫,但是到了宋代和西夏,當時的人覆蓋了唐代的壁畫,代之以千佛畫,畫面單調、藝術性不高,張大千此舉雖破壞了表層壁畫,但卻讓唐代壁畫顯露于世。”張先堂指出,張大千對敦煌的宣傳以及敦煌藝術研究院的成立貢獻很大。

張先堂特別強調,敦煌不只有莫高窟,古敦煌郡范圍內保存的一批佛教石窟,包括敦煌的莫高窟、西千佛洞,瓜州的榆林窟、東千佛洞,肅北的五個廟石窟,都是珍貴的文化歷史遺產。

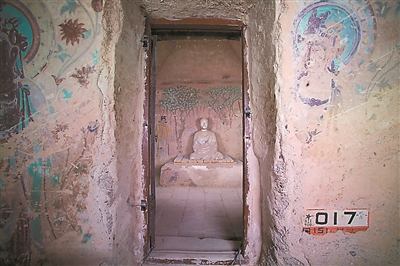

名聞世界的藏經洞(今編莫高窟第17窟)。

莫高窟前曾有碧波長河

洞窟建筑因功能不同而采用多種形制,有禪窟、中心塔柱窟、殿堂窟、覆斗頂形窟、中心佛壇窟、大像窟、涅槃窟等,具有不同的宗教文化功能。其中,常見的中心塔柱窟來源于印度支提窟,在洞窟中間鑿出連地接頂的方柱,柱的四面開龕塑像,象征佛塔,供修行者入窟繞塔觀像與禮佛。窟前則建立木結構窟檐。至今還有五座唐宋時代的木結構窟檐。據唐代文獻記載,當時莫高窟“前流長河,波映重閣”,蔚為壯觀。

莫高窟以精美的壁畫著稱。壁畫題材主要有尊像畫、佛陀故事畫、佛教史跡畫、經變畫、神怪畫、供養人像、裝飾圖案7類。除了經變畫,其他幾種題材顧名思義很好理解,那么,經變畫究竟是什么呢?張先堂解釋道:“經變畫就是將佛經中故事譬喻演繪成圖。可以理解為‘小人書’,是給不認字讀不懂佛經的百姓來看的圖畫書。這是隋唐時期中國藝術家自己創造的佛教藝術形式。”

不要以為莫高窟壁畫里只有神仙佛陀,實際上還有很多接地氣的生活畫,比如,莫高窟第468窟里有一幅畫描繪了老師拿著木棍準備打學生屁股的畫面;莫高窟第217窟繪制的婚禮圖中,新郎跪著,但新娘卻是站著,表現了少數民族的婚禮風俗;莫高窟第156窟畫了唐代的嬰兒車,看起來與現代嬰兒車差別不大;莫高窟第159窟畫的則是刷牙圖,那時候還沒有牙刷,只能用手指蘸鹽刷牙。

敦煌莫高窟現存735個洞窟,壁畫4.5萬平方米,彩塑2000余身和唐宋木構窟檐建筑5座。其中有壁畫和雕像的洞窟有400多個。那么,沒有壁畫和雕像的洞窟都是用來做什么的呢?張先堂介紹,主要是生活類為主,比如僧人居住、存放物品、埋葬僧人尸體、平日禪修打坐等等。據研究推測,莫高窟開鑿的第一個洞窟就是用來禪修打坐的。

百科全書式的藏經洞

敦煌莫高窟不僅反映了中國傳統的思想、文化與藝術,而且體現了與印度、中亞、希臘、羅馬等地區多元文明交融的特征。特別是莫高窟藏經洞發現的文物充分反映了中西文化的交流與融合,其中既有來自印度的佛教文化,也有來自中國、中亞、西亞的多種文化元素。

1900年,敦煌莫高窟下寺道士王圓箓在清理今編第16窟積沙時,無意間發現了藏經洞(即今編第17窟),從中出土了公元5至11世紀初的宗教經卷、社會文書、刺繡、絹畫、法器等文物5萬余件。其中佛教文件約占90%,此外,更有經史子集四部書、官府文書、天文學史料、醫學史料、樂譜、舞譜,還有回鶻文寫本,漢文、吐蕃文混合寫本等等,可謂是百科全書式的寶藏。可惜,由于戰亂,這些寶貴文物多流散到國外的英、法、俄、日、印等10余個國家的30多個博物館、圖書館,以及國內的30多個博物館、圖書館。

張先堂指出,幸運的是,敦煌文物雖流散于世,但同時也將中國文化遺產散播到世界多國,引起國際學者關注,也由此引發了國際顯學——敦煌學的誕生。